Olivier Barlet, journaliste, ici lors de l’édition 2017 du Visions Sociales. ©Joseph Marando/CCAS

Journaliste spécialiste des cinémas africains, Olivier Barlet a collaboré à la programmation de l’édition 2020 du festival Visions sociales, qui lance cette année sa première édition numérique. Le fondateur de la revue « Africultures » revient sur l’histoire et la place des films de ce continent sur les écrans et dans les imaginaires français.

Lire aussi

Visions Sociales : une première édition numérique

D’où est venu votre intérêt pour les films du continent africain ?

J’étais déjà passionné par le cinéma, parallèlement à mon métier d’agent littéraire et de traducteur dans l’édition, du coup mon prétexte pour rencontrer l’Afrique a été le festival de cinéma panafricain de Ouagadougou, le Fespaco. Là-bas, j’ai découvert une richesse que je ne pressentais pas et qui m’a beaucoup touché, au point de me donner envie d’écrire un livre sur le cinéma africain.

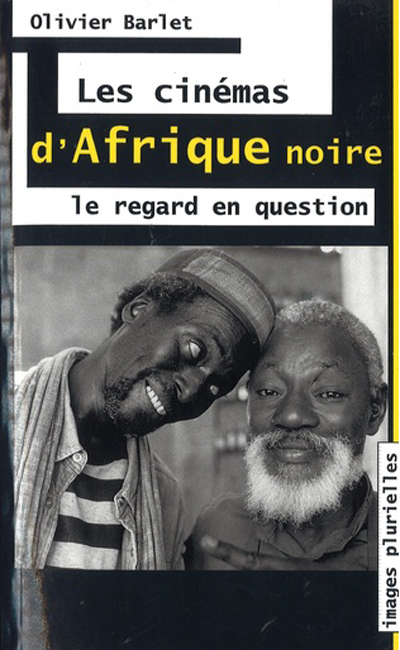

Quatre ans après mon premier voyage au Burkina Faso, j’ai publié mon premier livre, « les Cinémas d’Afrique noire », qui parle du regard occidental sur l’Afrique, remis en cause par les cinématographies africaines. La même année, j’ai lancé la revue « Africultures » avec un groupe de copains. En 2002, j’ai publié « les Cinémas d’Afrique des années 2000 », une boîte à outils à destination des critiques, y compris africains. Enfin, je me suis investi à partir de 2003 dans le développement de la Fédération africaine de la critique cinématographique, implantée aujourd’hui dans 33 pays et qui regroupe 300 à 400 membres.

Quel état des lieux peut-on faire des cinémas africains aujourd’hui ?

Même si la production locale est importante, quantitativement, peu de films nous arrivent du continent africain. Un pays comme le Nigeria, où depuis 1992 les films étiquetés Nollywood explosent, produit beaucoup de films à dimension locale ou diasporique, mais qui ne correspondent que très rarement aux critères des grands festivals occidentaux.

En effet, faute de financement, le cinéma d’auteur a du mal à émerger en Afrique, surtout maintenant que les guichets d’aide occidentale se ferment ou se réduisent. D’ailleurs les films que nous pouvons voir en Europe sont souvent le fruit de coproductions, ce qui peut constituer un filtre économique et idéologique, au sens où on demande à ces films de s’adresser à un public qui a déjà en tête une idée préconçue de l’Afrique.

Y a-t-il une différence entre le cinéma africain francophone et anglophone ?

L’Afrique francophone a profité d’un double phénomène. En premier lieu, après les indépendances, la France réalisant qu’elle ne pesait rien sans son empire colonial s’est lancée dans la coopération, y compris culturelle. Dans le domaine du cinéma, cela a donné lieu à la création d’un bureau du cinéma tenu par des professionnels de l’Institut des hautes études cinématographiques [aujourd’hui la Fémis, ndlr], donc qui défendaient le cinéma d’auteur. L’Afrique francophone s’est donc orientée vers ce type de cinéma, tandis que la partie anglophone s’est plutôt tournée vers la production de films populaires.

Ensuite, en 1981, la monteuse Andrée Davanture a créé l’association Atria avec des techniciens du cinéma français prenant à cœur le développement du film africain, pour pallier la suppression, en 1979, du département de la section technique du ministère de la Coopération, précipitée par un incendie. Tous les cinéastes africains francophones passaient par là, pour obtenir des conseils et monter leurs films. Cela a donné lieu à un cinéma universaliste, qui a eu du mal à trouver un public en France, jusqu’à ce que les problèmes dans les banlieues posent la question de la diversité.

Dans les années 1980, un public plutôt intellectuel s’est piqué de curiosité pour les pays d’origine de la population de travailleurs invisibles dont les enfants commençaient à se manifester. Mais cela tenait à un autre malentendu : on cherchait dans les films africains un supplément d’âme… ce qui renvoie à un imaginaire forgé d’idées préconçues et romantisées de ce que devrait être l’Afrique. Or les films parlaient d’autre chose.

La programmation de Visions sociales est donc à l’image de la diversité du cinéma africain ?

Il est important de considérer qu’un cinéaste africain est avant tout quelqu’un qui s’empare du monde à travers une caméra. Il ne doit pas y avoir de sujets ou de formes d’écriture auxquels il serait assigné en raison de son origine géographique ! Le travail qui reste à accomplir aujourd’hui est justement de comprendre comment ces films déconstruisent les clichés que nous avons tous en tête. C’est en ce sens qu’a été pensée la programmation de l’édition 2020 de Visions sociales.

Quelles sont les grandes lignes qui se dégagent de cette programmation ?

Les films programmés sont en lien avec l’actualité. « La Miséricorde de la jungle » de Joël Karekezi parle de la violence et du pardon après le génocide au Rwanda. Ce long métrage, qui n’a pas eu l’heur de plaire au pouvoir rwandais qui a tenté de l’interdire, a été récompensé de l’étalon d’or au Fespaco 2019.

« Atlantique », de Mati Diop, évoque l’immigration, à travers le destin de ceux qui partent par la mer – où ils périssent souvent – mais du point de vue de ceux et celles qui restent au pays. « Les Initiés », de John Trengove, raconte l’histoire de deux jeunes homosexuels sud-africains, dans un pays où, malgré une Constitution censée garantir les libertés, et même s’il existe une gay pride à Johannesburg, la possibilité pour deux hommes de s’aimer est encore loin d’être simple. On pourra voir aussi « Système K », un documentaire de Renaud Barret tourné à Kinshasa, qui suit des artistes de rue s’escrimant à rendre visible leur message dans la fourmillante capitale de la République démocratique du Congo, dévastée par des années de guerre.

Outre ces longs métrages récents, on pourra voir un film historique : « la Noire de… », d’Ousmane Sembène, un patriarche du cinéma africain, puisque ce Sénégalais a été le premier à réaliser des films dans son pays. C’est un film qui évoque l’esclavage moderne mais n’est pas littéralement « africain ». Comme dans de nombreux films, le jazz remplace parfois une musique typiquement africaine.

Quid de l’image de l’Afrique et des Africains dans le cinéma français ?

Les clichés ont la vie dure. Dans un film à grand succès comme « Intouchables », l’image du Noir issu de banlieue, toujours de bonne humeur, dont la mère fait des ménages et le frère est drogué, a un petit côté « bon sauvage qui reste à sa place » frisant le racisme… Cette perpétuation de la réduction de l’Autre à des clichés et la négation de la diversité de la société française est très problématique.

L’actrice Aïssa Maïga a alerté sur ce sujet durant les César 2020. L’actualité du combat qu’elle mène, avec d’autres, pointe le fait que la diversité n’éclate pas encore au cinéma et encore moins à la télévision, dont les écrans restent trop pâles. Puisque, à l’occasion de la crise sanitaire qui vient de nous frapper, on est invité à réfléchir à ce que pourrait être le monde d’après, je souhaiterais pour ma part qu’il rende mieux compte de la diversité culturelle.

Pour aller plus loin

« Les Cinémas d’Afrique noire, le regard en question », 1996, L’Harmattan, 352 p., 31,50 euros.

« Les Cinémas d’Afrique noire, le regard en question », 1996, L’Harmattan, 352 p., 31,50 euros.

« Les Cinémas d’Afrique des années 2000 », 2012, L’Harmattan, 442 p., 36 euros.

« Les Cinémas d’Afrique des années 2000 », 2012, L’Harmattan, 442 p., 36 euros.

Tags: À la une Afrique Cinéma Visions sociales