©Dyod photography/Opale

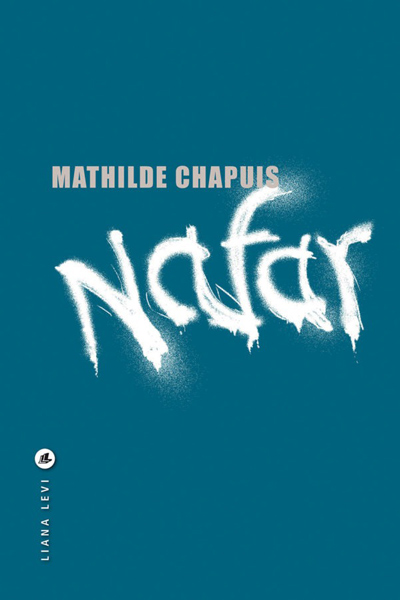

Le premier roman de Mathilde Chapuis nous entraîne à Istanbul dans le sillage d’un migrant syrien qui vit dans l’attente – chaque jour imminente – d’une traversée (à la nage) du Meriç, le fleuve-frontière qui sépare l’Orient de l’Europe. Contée par une mystérieuse narratrice, une histoire percutante, qui laisse sa trace.

Que signifie « Nafar », le titre de votre ouvrage ?

Mathilde Chapuis : Nafar désigne le personnage principal mais ce n’est pas son prénom. C’est le mot qu’utilisent les passeurs en Turquie pour qualifier ceux qu’ils font passer de l’autre côté de la frontière. Ce mot avait au départ une signification neutre désignant le fait d’ »aller d’un endroit à un autre, changer de pays ». Aujourd’hui méprisant, il désigne un sans-droit. Cette connotation négative m’intéressait car mon personnage se trouve dans ces conditions. C’est aussi pour cela que le personnage n’a pas de prénom, car on ne le suit que pendant la période où il est un « nafar », une personne en transit, un homme à qui il manque un pays.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire un livre sur ce sujet ?

Mathilde Chapuis : J’ai vécu à Istanbul en 2013, j’y ai rencontré plusieurs Syriens qui étaient obsédés par la nécessité de quitter la Turquie, où ils pouvaient rester mais où ils n’étaient pas spécialement bien accueillis. Ma réaction à cette situation a été d’écouter tous ces récits qu’on m’offrait et de prendre beaucoup de notes. Au début, je n’arrivais pas à trouver la place que je pouvais avoir dans cette histoire. C’est ainsi qu’est venue l’idée de raconter une seule traversée et de trouver une place à la narratrice avec une histoire d’amour…

Nafar, c’est aussi celui qui perd tout, y compris les mots…

Mathilde Chapuis : Oui, j’effleure cette question. Il perd ses moyens, il est déboussolé. En tant que professeur de français et langues étrangères, enseignant à des primo-arrivants à Bruxelles, je suis quotidiennement confrontée à des personnes qui séjournent dans un pays dont elles ignorent la langue. En perdant la possibilité de s’exprimer, elles perdent aussi la possibilité d’agir. Le fait de ne pas maîtriser la langue décrédibilise leurs propos et même leur existence sur ce sol étranger. Toutefois, dans le livre, il y a un aspect positif : avec la narratrice, ils vont créer une langue de communication, hybride, imparfaite, mais qui permet quand même de créer du lien, de l’écoute et de la réciprocité dans les échanges.

Le drame des migrations est régulièrement abordé par les médias. Quelle est votre perception du traitement journalistique de ce sujet ?

Mathilde Chapuis : Ce traitement n’est pas uniforme bien sûr, donc cela m’est difficile de le qualifier. Mais, lorsque j’ai commencé à écrire ce récit, j’avais envie de mettre en avant la singularité d’un trajet par opposition à la représentation sur la masse. Dans les médias, on représente surtout le nombre, la misère. Tout cela est juste, mais il est probable qu’en même temps cela occulte toute une partie de l’humanité des personnes qui sont les objets de ces représentations. Ces exilés n’ont pas commencé à exister dans ces situations de transit et de misère. Ce sont aussi les politiques européennes qui engendrent ces situations de misère. La plupart des personnes qui font ces traversées avaient une vie proche de la nôtre avant de se mettre sur les routes. Elles étaient loin d’être misérables. Elles ont fui pour rester en vie. C’est cela que je voulais mettre en avant, en utilisant cette narratrice proche du personnage, avec un lien intime, unique, de connivence entre elle et ce « nafar ».

Le héros du roman veut à tout prix rejoindre la Suède. Pas la France. Les exilés ne considèrent-ils plus la France comme une destination d’accueil ?

Mathilde Chapuis : En effet, la grande majorité des Syriens que je rencontrais alors voulait aller en Suède car ce pays offrait les meilleures conditions d’accueil : un logement, des droits de séjour rapides, des cours de langue. La France était rarement citée comme une direction privilégiée. Ils parlaient de la Suède, de l’Allemagne, de la Norvège et des Pays-Bas.

Quels lecteurs souhaiteriez-vous plus particulièrement toucher ?

Mathilde Chapuis : Je pense qu’écrire ce livre me donne la possibilité de sensibiliser des lecteurs à une réalité à laquelle ils ne sont pas confrontés et donc j’aimerai qu’il tombe entre les mains de personnes qui sont peu ouvertes sur les questions des migrations, qui ne se représentent pas cette rupture radicale, ce drame intime de l’exil… Peut-être est-ce un peu prétentieux ?

J’ai essayé de transmettre toutes ces micro-sensations pour que le lecteur ait de l’empathie pour ce personnage qui a faim, froid, peur, et qui est épuisé. Je voulais que ces émotions soient poussées à l’extrême pour que le lecteur en partage quelque chose.

En secret, j’aimerai aussi sans doute que celles et ceux qui ont vécu des expériences semblables se reconnaissent. Quelques fois, des lecteurs m’ont dit s’être retrouvés, notamment au sujet de l’impossibilité de s’exprimer dans la langue du pays, et cela m’a fait très plaisir d’avoir pu percevoir quelque chose d’une expérience sans l’avoir vécue moi-même. C’est très réjouissant d’avoir pu leur offrir une sorte de miroir.

Cet été, vous participez aux tournées culturelles de la CCAS en tant qu’auteur. Qu’attendez-vous de la rencontre avec un public de jeunes vacanciers ?

Mathilde Chapuis : Je me réjouis d’avoir accès à un jeune lectorat même si je suis bien consciente que la majeure partie d’entre eux n’aura pas lu le livre. Je reviens d’une rencontre avec des classes de seconde dans un lycée de Seine-Saint-Denis et j’ai trouvé cette manière de voir et de s’intéresser, propre à leur âge, passionnante. En tant qu’adulte, ce n’est pas toujours facile d’intéresser les ados, mais je pense avoir des choses à dire et à transmettre.

« Nafar« , par Mathilde Chapuis, éditions Liana Levi, 2019, 160 p., 15 €

« Nafar« , par Mathilde Chapuis, éditions Liana Levi, 2019, 160 p., 15 €

En perdant la possibilité de s’exprimer, les exilés perdent aussi la possibilité d’agir. Le fait de ne pas maîtriser la langue décrédibilise leurs propos et même leur existence sur ce sol étranger.

J’ai essayé de transmettre toutes ces micro-sensations pour que le lecteur ait de l’empathie pour ce personnage qui a faim, froid, peur et qui est épuisé.

Les médias présentent le nombre, la misère… Tout cela est juste, mais il est probable qu’en même temps cela occulte toute une partie de l’humanité des personnes qui sont l’objet de ces représentations.

Retrouvez Mathilde Chapuis dans vos villages vacances : le 26 juillet à Borgo (Haute Corse), le 27 juillet à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), le 28 juillet à Porticcio La Veta (Corse-du-Sud), le 29 juillet à Corte (Haute-Corse).

Tags: Enfance Livres