Dans son documentaire « Zie » (« Doyennes »), co-financé par la CCAS au travers de son partenariat avec le Figra, Giulia Montineri interroge six femmes corses dans leurs espaces intimes, sur leur indépendance féminine singulière. ©Stéphanie Boillon/CCAS

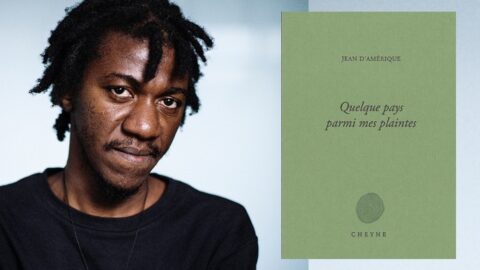

Dans « Zie » (« Doyennes »), la jeune réalisatrice Giulia Montineri dénonce la croyance profondément ancrée dans la culture de l’île selon laquelle « en Corse, c’est la femme qui dirige ». Entretien avec cette lauréate du prix Coup de pouce 2019, attribué par la CCAS lors du Festival international du grand reportage d’actualité (Figra), et projeté en avant-première de l’édition 2021.

Que signifie le titre du film, « Zie » ?

Giulia Montineri : On peut traduire « Zie » par « les tantes », non seulement au sens familial du terme, mais aussi les dames âgées à qui l’on accorde autorité et légitimité. Ma génération a perdu l’habitude de consulter ces personnes : aussi, je voulais réactualiser cette figure. Tout en leur permettant de s’exprimer et en respectant leur parole, je n’adhère pas à tous leurs propos. Leur légitimité n’implique pas qu’elles détiennent la vérité. Je voulais simplement recréer grâce au film une famille de femmes qui venaient des quatre coins de la Corse et discutaient des mêmes choses, chacune chez elle.

Quand j’ai présenté le projet de film au Figra, je l’avais titré « Doyennes ». Et le jury m’a demandé pourquoi j’avais choisi un titre en français. Ce qui est révélateur de mon rapport ambivalent avec la Corse ! J’ai donc cherché comment traduire « doyennes » en y ajoutant un aspect affectif.

Au fil des années, un imaginaire folklorique s’est construit autour de cette figure de la femme forte, qui « porte la culotte » selon l’expression populaire.

Dans votre film, vous interrogez le mythe du « matriarcat corse » : qu’entendez-vous par là exactement ?

Ce mythe très ancien, commun à d’autres pays catholiques méditerranéens, valorise deux figures féminines : celle de la Vierge Marie et celle de la mère en général. La Corse a choisi pour emblème officiel une Vierge Marie, et organise sa fête nationale le 8 décembre, jour dédié à l’Immaculée Conception. Au fil des années, un imaginaire folklorique s’est construit autour de cette figure de la femme forte, qui « porte la culotte » selon l’expression populaire, de la matrone qui dirige la famille. À la limite, si ce folklore n’était utilisé qu’à des fins touristiques, cela me poserait moins problème.

Or, il me semble qu’il sert également de cache-misère pour bloquer tout débat autour des violences sexistes, qui existent indéniablement, et pour invisibiliser toutes les résistances plus subtiles, souterraines, détournées ou même parfois paradoxales, que de nombreuses femmes mènent autour de nous.

Extrait du film « Zie » de Giulia Montineri. ©Comic Strip Productions

Vous avez quitté l’île parce que vous ne pouviez vous identifier à aucune de ces deux figures. Pour quelles raisons avez-vous commencé à remettre en question cette conception de la féminité corse ?

Ce questionnement est présent chez moi depuis toujours, car j’ai grandi dans une famille construite selon des codes assez archaïques : ma mère était femme au foyer, alors que nous ne vivions plus dans les années 50. Ce n’est pas condamnable en soi, mais cette situation a généré des rapports de force entre mes parents, que j’ai pu observer dès mon enfance et dont j’ai moi-même souffert, puisque mon frère et moi avons été élevés très différemment. Plus je grandissais, plus ce contexte très viriliste m’étouffait. Il fait partie des raisons qui m’ont incitée à partir me construire ailleurs, puis à revenir pour engager un travail de réconciliation avec mon île d’origine.

Lorsqu’on pose la question à la génération de mes parents ou parfois même à la mienne, les femmes s’appuient sur des récits fictifs qui concernent la génération précédente.

Toutes les femmes que vous avez interrogées ont un certain âge. Pourquoi n’avoir pas aussi fait parler celles de votre génération ?

Le fait d’interroger les plus anciennes me permet de faire la généalogie du mythe du matriarcat : depuis quand se raconte-t-on ces histoires-là ? Lorsqu’on pose la question à la génération de mes parents ou parfois même à la mienne, les femmes s’appuient sur des récits fictifs qui concernent la génération précédente en disant : « Regarde, de leur temps, ces femmes-là vivaient bien. » Je suis donc allée directement à la source, celle des doyennes.

Par exemple, la centenaire Minicola n’avait pas un souvenir fantasmé de sa jeunesse. Elle m’a dit : « C’était la trime totale. » Certaines doyennes elles-mêmes sont pourtant convaincues que le mythe de la femme qui dirige la famille est une réalité. Selon moi, la mère a surtout beaucoup plus de travail, et son rôle se limite à la sphère intime. La sphère publique reste aux mains des hommes.

Rosanna, l’une de vos témoins, déclare : « Je suis de plus en plus rebelle face à ce qui se passe en Corse. » Comment expliquez-vous qu’elle ait choisi de rester malgré sa révolte, alors que vous avez pris le chemin inverse ?

J’ai pu partir, mais je sais qu’il s’agit d’un privilège. Lorsqu’elle était plus jeune, Rosanna n’en aurait pas eu la possibilité, pour des raisons économiques, et elle le pourrait encore moins aujourd’hui, puisqu’elle doit s’occuper de sa mère. J’ai donc choisi d’interroger dans mon film celles qui sont restées.

Mais quoi qu’il en soit, Rosanna ne souhaitait pas quitter l’île, car elle a été et est toujours une militante acharnée des revendications culturelles corses des années 70. Et d’autres femmes m’ont dit : « C’est un pays de fous mais c’est mon pays, donc je reste. » Il y a chez elles un côté terrien. Je n’ai pas du tout ce sentiment patriotique. Est-ce en raison de ma double culture ou une question de génération ? Je l’ignore.

Extrait du film « Zie » de Giulia Montineri. ©Comic Strip Productions

Votre père est corse et votre mère italienne. Quelle a été l’influence de vos origines sur votre éducation et le regard des autres sur vous ?

Dans la famille traditionnelle dans laquelle j’ai été élevée, cette double identité m’a toujours aidée. À chaque période de vacances scolaires, nous allions voir mes grands-parents en Italie. Ces voyages renforçaient le sentiment d’enfermement que je ressentais lorsque j’étais en Corse, mais ils m’offraient aussi une ouverture à la différence.

Ensuite, mon ascendance italienne a beaucoup influencé le regard des autres Corses sur moi, même s’il était moins hostile que si j’avais été d’origine maghrébine, asiatique ou africaine. Je ne veux évidemment pas diaboliser les Corses, parce que ces comportements n’ont pas cours dans toutes les familles « intégralement » corses.

Mais, pour la génération de ma grand-mère, les Italiens étaient les « mauvais étrangers », ceux qui venaient voler notre travail. Pour la suivante, ils sont devenus les « étrangers tolérés ». Je n’ai moi-même pas souffert de cet ostracisme à l’école car, à mon époque, le racisme avait malheureusement désigné de nouvelles victimes. Mais le métissage a toujours été un enjeu. Vous êtes souvent renvoyé à cette altérité lorsque vous tentez de remettre en question certaines pratiques corses : « Tu ne peux pas comprendre, tu n’es pas vraiment d’ici. »

Le fantasme identitaire fait partie des « bibelots » que certains insulaires agitent pour masquer des réalités plus complexes.

Pour Danièle, autre personnage de votre film, « la question identitaire corse masque la lutte des classes ». Qu’en pensez-vous ?

Je suis assez d’accord avec ça, même si je pense que le phénomène n’est pas propre à la Corse. Là encore, le fantasme identitaire fait partie des « bibelots » que certains insulaires agitent pour masquer des réalités plus complexes. Ils critiquent un travailleur immigré pour ses pratiques culturelles, religieuses, ou de discrétion, mais dans les faits, les immigrés sont exclus de certains endroits en raison de leur statut social de travailleurs précaires. Il s’agit là d’une forme d’intimidation de classe.

Selon vous, quel rapport s’est tissé entre le nationalisme et la religion ?

Lorsqu’elle déclare « le nationalisme a rouvert les églises », Danièle a raison et tort à la fois : dans les médias locaux, l’engouement pour toutes les fêtes religieuses est un défi lancé aux non-catholiques qui viendraient s’installer en Corse. Il y a là une adéquation avec le discours néofasciste qui sévit en France sur la peur de l’islamisation du pays. Dans ce contexte, le religieux devient un élément de l’identité insulaire.

Mais il faut aussi rappeler qu’historiquement le catholicisme a été imposé en Corse par la force lors de la conquête de l’île par l’Italie. Tous les cultes païens de l’époque ont été violemment combattus. Puis, lorsque la Corse est devenue française, les habitants ont défendu certaines églises que les autorités voulaient fermer ! L’identité corse n’est pas uniquement catholique, c’est beaucoup plus complexe que cela.

Extrait du film « Zie » de Giulia Montineri. ©Comic Strip Productions

Vous affirmez aussi que la féminité corse s’est construite dans le rapport que les femmes entretiennent avec la religion. En quoi ce rapport est-il si particulier ?

D’une part, la relation qu’entretiennent certaines familles au sacré et au religieux a induit des codes et des injonctions, principalement à l’égard des femmes : ce côté très discret, très silencieux, très en retrait, est associé à la figure de la Vierge Marie. Cette piété influence ainsi la sociabilité, la façon dont une femme se manifeste en société. D’autre part, on pense que certaines femmes guérissent le mauvais œil, comme les sorcières, ce qui fait d’elles des femmes puissantes, craintes, un peu plus valorisées… Enfin, des femmes à qui l’on se permettrait moins de mal parler.

Un autre totem culturel corse a été mis à mal : celui de l’ »acqua in bocca » (…), c’est-à-dire l’obligation de se taire lorsqu’on subit une agression et de laver son linge sale en famille.

Le mouvement Me Too n’a-t-il pas quelque peu ébranlé ce mythe du matriarcat ?

Si, c’est évident. En 2020, des manifestations contre les violences sexistes et sexuelles ont eu lieu sous le mot d’ordre « I was Corsica ». Au sein de ma génération, peu de femmes croient encore à cette mythologie du matriarcat. Mais certains clichés demeurent : les manifestantes qui criaient leur colère sont passées pour des hystériques.

Ce qui rend ces mouvements particulièrement intéressants en Corse, c’est qu’un autre totem culturel a été mis à mal : celui de l’ »acqua in bocca », littéralement « garder l’eau dans la bouche », c’est-à-dire l’obligation de se taire lorsqu’on subit une agression et de laver son linge sale en famille. La dénonciation bruyante de certains viols a profondément heurté les personnes qui y croient. Mais il faudra du temps pour déconstruire ces mythes.

Quel est le sujet de votre prochain film ?

Je souhaite réaliser un documentaire centré sur Rosanna et sa mère, Thérèse, et sur les rites païens qu’elles continuent à pratiquer, pour guérir les gens du mauvais œil par exemple. Je m’intéresse à l’anthropologie du rite et des guérisseuses, à ce que ces traditions racontent de la Corse. Sachant que ce concept du « mauvais œil’ peut également servir à occulter la lutte des classes, je voudrais questionner autrement les rapports de force qu’il induit dans la société.

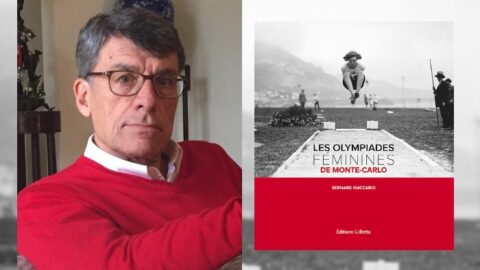

Le prix Coup de pouce

Depuis 2008, le prix Coup de pouce du Figra, remis par les Activités Sociales en partenariat avec le festival, permet à de jeunes réalisateurs de financer leur projet de film, ce qui en fait « le dénicheur des nouveaux talents du grand reportage et du documentaire de société », selon le réalisateur Franco Fausto Revelli.

Tags: Cinéma Documentaire Droits des femmes Figra