Journaliste à l’ORTF puis à Antenne 2, Marcel Trillat réalise des documentaires sur le monde ouvrier. ©Julien Millet/ CCAS

Pour la deuxième partie de notre grand entretien, Marcel Trillat raconte la censure, officielle ou non, tout au long de son parcours, de l’ORTF et « Cinq colonnes à la une » au service politique de France 2, en passant par Mai 68 et la guerre du Golfe.

En 1965, Marcel Trillat rencontre le producteur Pierre Desgraupes, qui le fait débuter comme journaliste stagiaire à l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). Il intègre l’équipe de « Cinq colonnes à la une », magazine de reportages emblématique de la période De Gaulle. Marcel Trillat a alors 25 ans.

Avant Mai 68, vous êtes déjà à l’ORTF. Quelle y était votre expérience ?

Je travaillais à « Cinq colonnes à la une » où j’ai réalisé, en 1967, un film qui s’intitulait » le 1er mai à Saint-Nazaire ». Il y avait là-bas une grève qui durait depuis deux mois [au sein des Chantiers de l’Atlantique, de ses entreprises sous-traitantes et de Sud-Aviation, ndlr]. Avec mon collègue Hubert Knapp – un grand réalisateur, alors que moi je n’étais qu’un petit journaliste débutant –, on tannait ceux qu’on appelait les « papas » de « Cinq colonnes à la une », c’est-à-dire Pierre Desgraupes, Pierre Dumayet, Pierre Lazareff et Igor Barrère [respectivement producteurs et réalisateur de l’émission, ndlr], pour y aller.

Desgraupes nous disait : « Laissez faire les ‘gilets rayés’ du journal », désignant par là les journalistes du JT, en référence au personnage de Nestor, le valet de Tintin… Ce qui était assez injuste, parce qu’au journal il y avait aussi de grands journalistes comme Frédéric Pottecher et d’autres.

« Pour couvrir cette grève à Saint-Nazaire, le JT avait envoyé un journaliste sportif ! »

« Cinq colonnes à la une » était à part du journal télévisé. Pour couvrir cette grève à Saint-Nazaire, le journal avait envoyé un journaliste sportif ! C’est dire l’importance que la chaîne attachait à ce mouvement social. Mais on a tellement cassé les pieds aux « papas » qu’ils ont cédé et nous ont envoyés là-bas, avec, comme mission, de faire une émission sur le 1er Mai dans une ville ouvrière. En gros, « il y a une grève en ce moment mais ce n’est pas notre problème, ce n’est pas le sujet ». Nous devions nous restreindre au 1er Mai.

Générique de l’émission « Cinq colonnes à la une », ici le 8 mai 1959. Source : ina.fr / https://bit.ly/2qXvU3L

On fonce là-bas avec, en tête, la phrase qu’aimait répéter Dumayet, « moi qui suis expert en mauvaise foi… » (rires). On voit la mauvaise foi de la commande de la chaîne, d’ailleurs. On arrive donc sur place alors que les ouvriers sont en grève depuis deux mois. C’était une grève absolument phénoménale et inédite qui, au départ, impliquait ceux qu’on appelait les « mensuels » [salariés payés au mois et non à l’heure comme les ouvriers, tels les agents de maîtrise, techniciens et cadres intermédiaires, ndlr], ceux des chantiers navals mais aussi des sous-traitants des chantiers, de Sud-Aviation, et finalement de toutes les entreprises de Saint-Nazaire. C’était aussi une ville où, en général, lorsqu’il y avait des grèves, elles étaient violentes. Ça castagnait vraiment. Ceux de Longwy étaient des durs (lire la première partie de l’entretien, sur la radio-pirate Lorraine Cœur d’Acier), mais ceux de Saint-Nazaire, je ne vous raconte pas !

L’ambiance était incroyable. Une solidarité totale. Les pêcheurs distribuaient du poisson, les paysans, des patates… Les commerçants ne faisaient aucun bénéfice sur ce qu’ils vendaient, ils offraient même des cadeaux aux grévistes et aux « lock-outés » [travailleurs non grévistes mais non payés, suite à la fermeture des entreprises par la direction en réponse à la grève, ndlr]. Les patrons espéraient ainsi tuer le mouvement. Le mouvement comptait 9 000 grévistes et lock-outés, et en face plus de 5 000 flics. Vous voyez l’ambiance. Par contre, il n’y avait pas d’affrontement entre eux. Les gars qui dirigeaient la grève – un de la CGT, un de la CFDT, un de FO – étaient d’une intelligence rare. Ils organisaient une réunion tous les jours, et toutes les décisions étaient prises démocratiquement.

Vous réussissez tout de même à couvrir le mouvement de grève, le 1er Mai ?

Dès le matin, on commence à filmer cette ambiance. C’était magnifique. Une jeune militante se baladait dans la foule qui attendait le meeting en distribuant du muguet. Un haut-parleur diffusait « l’Affiche rouge » chantée par Léo Ferré. Ça prenait à la gorge. Ils annoncent alors que les négociations avec les patrons, essentiellement avec celui des chantiers navals, qui se déroulaient à Paris, venaient de se terminer et qu’ils avaient gagné. Les patrons avaient cédé sur les principales revendications.

Les délégués des grévistes devaient arriver à la gare. Nous nous y rendons. Toute la ville est là. Le dirigeant de la CGT monte sur les épaules de ses copains et explique ce qu’ils ont gagné. Et nous, on interviewe les grévistes. On leur demande comment ils ont tenu si longtemps. Ils nous racontent. On filme une distribution de pommes de terre par les paysans, on va chez des grévistes où les femmes nous parlent de la manière dont elles ont apporté leur soutien à la grève. On fait un reportage terrible, jusqu’à la reprise du travail. C’était extraordinaire, parce qu’ils s’accompagnaient les uns les autres pour reprendre le travail. Ils étaient des milliers à chaque fois.

Que faites-vous de toutes ces interviews récoltées et qu’il vous faut diffuser ?

On rentre vite à Paris. On monte notre reportage à toute vitesse, certains de sa diffusion rapide. On est convoqué en projection le matin de « Cinq colonnes à la une », un vendredi, donc. Il n’y avait qu’une seule chaîne à l’époque et l’émission démarrait à 20 heures : quand elle passait, je peux vous dire qu’il n’y avait plus personne dans les rues ! Pour la projection ce matin-là, arrivent les « papas » accompagnés du patron de la télévision, Claude Contamine, et d’un type qui se présente ainsi : « Forestier, SLII ». On s’est fait expliquer ce qu’était le SLII : il s’agissait du Service de liaison interministériel pour l’information. En fait, une commission de censure qui ne disait pas son nom, créée par le ministre de l’Information de l’époque, Alain Peyrefitte.

« Le gars du SLII éructe : ‘C’est du mauvais cinéma de 1936 !' »

On projette notre film, qu’on n’avait pas eu le temps de vraiment mixer ou de commenter, ce qu’on fait à la volée avec Knapp, qui était sur le terrain avec moi. On entendait le gars du SLII qui marmonnait dans son coin. Et quand la lumière se rallume, il éructe : « C’est du mauvais cinéma de 1936 ! » (rires). Desgraupes lui répond : « Monsieur, vous êtes uniquement là pour dire si c’est de la bonne ou de la mauvaise politique. Faites votre métier, vous êtes payé pour ça. Quant à savoir si c’est du bon ou du mauvais cinéma, c’est à nous de le dire » (rires).

Lazareff essaie d’arranger les choses. Le gars du SLII dit que ce n’est pas objectif, parce qu’il n’y a « que les ouvriers qui parlent ». On répond qu’on tournait un reportage sur l’ambiance du 1er Mai, et que s’il y avait eu des patrons, on les aurait interviewés ! Le type s’énerve de plus belle et lâche : « Jamais ce reportage ne passera à l’ORTF. » Et il n’est jamais passé. À l’heure qu’il est, il est toujours interdit à la télévision publique pour laquelle il a pourtant été réalisé.

Qu’est devenu ce reportage ?

J’avais entendu que lorsqu’un sujet était interdit, il fallait faire gaffe parce qu’ils revenaient la nuit, piquaient tout et détruisaient les bobines. Alors avec le monteur, on le termine, j’écris un commentaire sur un coin de table, puis on va voir un technicien qui enregistre le commentaire et fait le mixage. Je prends la bobine, je la mets dans mon blouson… et je la vole ! Je fous le camp de Cognacq-Jay [où sont installés les studios de la télévision française à l’époque, dans le 7e arrondissement de Paris, ndlr]. C’est ce qui a sauvé le film, d’ailleurs il existe toujours ! (rires). J’ai, depuis, confié la bobine à l’INA (Institut national de l’audiovisuel) pour qu’elle soit protégée.

« Après 1981, le pouvoir n’avait plus besoin de commission de censure. Les dirigeants qui étaient nommés étaient déjà normés »

Après 1968, l’ORTF est largement reprise en main, avant d’éclater sous la présidence de Giscard d’Estaing. Puis viennent les privatisations de l’audiovisuel sous Mitterrand, mais aussi la légalisation des radios libres. Dans le fond, avons-nous gagné en liberté, en information, en liberté de ton ?

En réalité, ils n’ont plus eu besoin du SLII, de cette commission de censure. Ils se sont débrouillés pour que les gens qui prenaient des responsabilités dans l’audiovisuel aient intégré la censure. Les dirigeants qui étaient nommés étaient déjà normés, pas besoin de leur imposer quelque chose de l’extérieur. 1981 a été un moment formidable, mais cela n’a pas duré. Desgraupes avait été nommé patron d’Antenne 2. Un jour il m’appelle pour que je vienne, et me nomme chef du service société, « infos géné » comme on dit dans notre jargon. On avait créé un groupe de direction, on était cinq. C’est ainsi qu’on a créé « Envoyé spécial », avec Paul Nahon et Bernard Benyamin, sur le modèle de « Cinq colonnes à la une ».

Marcel Trillat dénonce dans « Envoyé spécial » la manipulation de l’information par les services militaires américains pendant la guerre du Golfe, le 30 décembre 1991. Source : fresques.ina.fr/ https://bit.ly/2vxUoGg

Il y a eu des moments de grande liberté et puis, il y a eu la guerre du Golfe, en 1991. J’y suis allé. Quand j’ai vu comment ça se passait, sur place, j’ai poussé un coup de gueule en direct, qui a fait un certain bruit. C’est là que je me suis retrouvé à Moscou. J’ai dit à Hervé Bourges, le patron de la chaîne à l’époque, que la droite était beaucoup plus sympa parce que lorsqu’elle a voulu se débarrasser de moi [au moment de la cohabitation Mitterrand-Chirac, entre 1986 et 1988, ndlr] elle m’a expédié à Rome. La gauche, elle, m’envoie à Moscou ! (rires).

Il est de bon ton aujourd’hui de moquer l’ORTF, de la qualifier de « voix de l’État ». Mais n’est-ce pas aussi le cas des chaînes publiques que nous connaissons actuellement ?

Comme je le disais, les responsables d’aujourd’hui ont intégré ce qu’il fallait faire et ce qu’il ne fallait pas faire. Donc, nul besoin de leur imposer quoi que ce soit, ils (se) censurent eux-mêmes. En 1999, avant que je ne me retire, je suis redevenu rédacteur en chef, donc chef de service, et ma relation avec les responsables du journal télévisé était infernale.

J’avais par exemple appris qu’à Paris, parmi les gens qui dormaient dans la rue, il y avait de plus en plus de femmes. J’en parle à ceux qui s’occupaient du journal de 20 Heures en leur disant qu’on allait proposer un reportage sur ce thème, les femmes qui dorment dehors. Ils acceptent. Je confie ça à une jeune journaliste que j’avais embauché en contrat de qualification, parce que je me rendais bien compte que les écoles de journalisme servaient surtout à formater. Ensemble, nous décidons de choisir une Française, SDF, et une étrangère venue d’Afrique. Le sujet passe au 20 Heures sans même avoir été visionné.

Mais lors de l’habituelle séance de critiques sur les sujets, les responsables du 20 Heures se mettent à gueuler : « Pourquoi le choix d’une Noire ? » Je m’étonne. Ils continuent. « Y en a marre, dans vos sujets il y a toujours des Noirs ou des Arabes… Nos téléspectateurs en ont marre. » Ce jour-là, j’ai compris qu’il fallait que j’arrête de bosser pour le journal, moi qui suis toujours resté attaché au service public et qui ne suis jamais allé dans le privé. C’est là que j’ai proposé la série de documentaires que j’ai faite sur le monde ouvrier.

« Aujourd’hui, la télévision la joue à l’américaine. »

Quel est le pouvoir d’un présentateur télévisé aujourd’hui ?

Énorme ! J’ai toujours dit que le présentateur ne devrait avoir aucun pouvoir. C’est une vieille bagarre. Il ne doit pas être rédacteur en chef, mais être aux ordres du rédacteur en chef. Aujourd’hui, la télévision la joue à l’américaine, du style « le présentateur a une relation particulière avec le téléspectateur ». J’ai horreur de ça. C’est ce qu’ils ont fait avec Christine Ockrent ou avec Poivre d’Arvor.

Quel regard portez-vous sur les médias audiovisuels et la télévision aujourd’hui ?

Un regard plein de prudence. Il y a des gens très bien, mais qui ont de plus en plus de mal à bosser parce qu’on les empêche de faire leur travail correctement. C’est devenu infernal. Ils n’ont qu’une idée, c’est d’aller ailleurs ou alors ils attendent que ça se passe. Comme mon caméraman préféré, Éric Delagneau, par exemple, avec qui on a réalisé plusieurs « Envoyé spécial ». En tant que journaliste, j’ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé à une période formidable. On a eu plein de possibilités d’exercer pleinement notre métier. On pensait que notre boulot c’était, d’une part, d’emmerder les puissants et les gens de pouvoir, et d’autre part d’aider les citoyens à mieux comprendre la société dans laquelle ils vivaient, et mieux embrasser leur travail de citoyen. À certaines périodes, merveilleuses, on a pu le faire… Mais cela n’a jamais duré.

Pour aller plus loin

Filmographie sélective de Marcel Trillat

1967 : « le 1er Mai à Saint-Nazaire », avec Hubert Knapp, 24 minutes.

Visible dans le coffret « Le cinéma de Mai 68, Une histoire, vol. 1 », aux éditions Montparnasse.

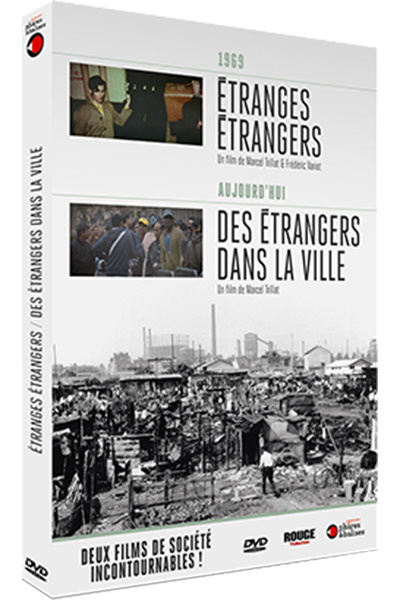

1970 : « Étranges étrangers », avec Frédéric Variot, 60 minutes.

Dans la nuit du 31 décembre 1969 au 1er janvier 1970, cinq travailleurs noirs meurent asphyxiés dans un foyer à Aubervilliers. Ce drame va connaître un retentissement national, à la fois politique et médiatique. Un documentaire qui montre sans fard les bidonvilles et taudis d’Aubervilliers et de Saint-Denis, dans le contexte post-68.

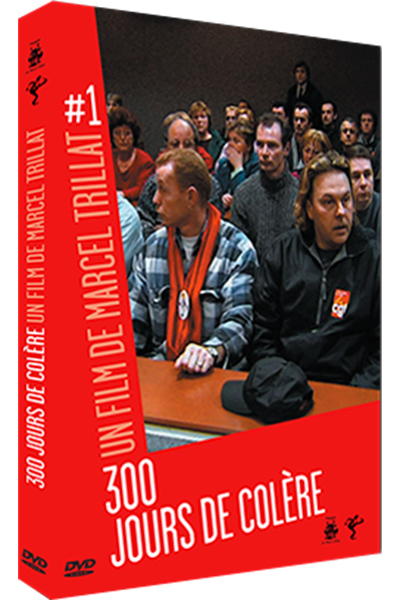

2002 : « 300 jours de colère », 1 h 20.

2001-2002 : durant 9 mois, les 123 ouvriers de l’usine de filature Mossley près de Lille luttent pour l’obtention d’un plan social digne de ce nom. Seule arme des salariés : un trésor de guerre de 700 tonnes de fil qu’ils menacent de détruire à la moindre alerte…

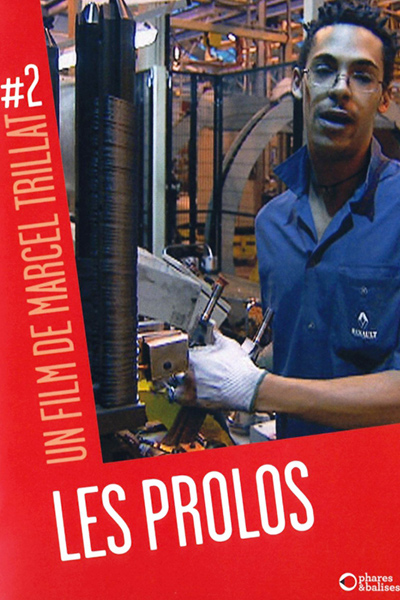

2002 : « les Prolos », 1 h 31.

Une promenade subjective dans la France des usines autant qu’une enquête au sein de la classe ouvrière contemporaine, « les Prolos » est une immersion dans la réalité du prolétariat du XXIe siècle.

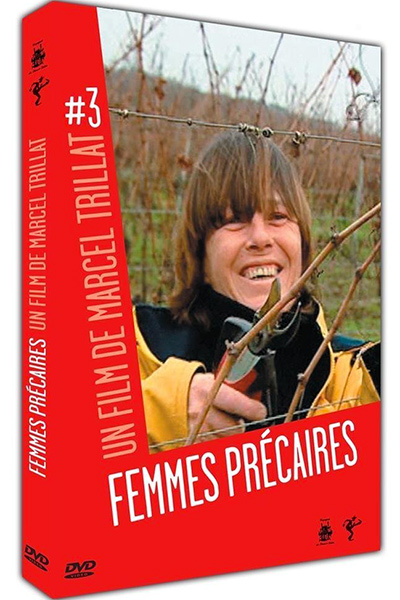

2005 : « Femmes précaires », 1 h 21.

En suivant cinq femmes travaillant dans la région de Bordeaux, Marcel Trillat rend un brillant hommage à la condition ouvrière au féminin.

2007 : « Silence dans la vallée », 1 h 22.

À travers l’exemple d’une usine près de Charleville-Mézières, Marcel Trillat s’interroge sur la façon dont les patrons vivent et font face aux restructurations, aux réductions d’effectifs et aux innovations technologiques.

![[Vidéo] Les Marin, une famille d’agents EDF depuis quatre générations | Journal des Activités Sociales de l'énergie La famille Marin, installée à Marseille depuis près d'un siècle, est originaire d'Espagne. C'est l'arrière-grand-père, Juan Marin, ouvrier dans la centrale à charbon de Cap Pinède, qui a débuté leur longue histoire d'amour avec EDF.](https://journal-qualif.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2024/05/famille-marin-une-480x270.jpg)