Irène Frachon, Pneumologue au CHU de Brest, a joué un rôle décisif dans « l’affaire du Mediator ». ©Charles Crié/CCAS

En 2007, la pneumologue Irène Frachon constate des cas d’atteintes cardiaques chez des patients traités par le benfluorex (principe actif du Mediator). Elle commence alors une étude épidémiologique, qui confirmera ses inquiétudes et aboutira au retrait de ce médicament en 2009.

Entretien réalisé en avril 2013, mis à jour en janvier 2023.

Le scandale Mediator en bref

- Le 9 janvier 2023, le procès en appel des laboratoires Servier s’ouvre pour six mois.

- En mars 2021, Servier est condamné à 2,718 millions d’euros d’amende pour « tromperie aggravée » et « homicides et blessures involontaires » dans le scandale lié à leur médicament, le Mediator.

- De 1976 à 2009, le Mediator est commercialisé par les laboratoires Servier , et prescrit à 5 millions de personnes.

- Le benfluorex, son principe actif, est prescrit comme adjuvant au régime alimentaire chez les personnes diabétiques en surpoids, mais est également prescrit comme coupe faim.

- En novembre 2009, il est retiré de la vente, car il augmente les risques de valvulopathie (atteinte des valves cardiaques).

- Le Mediator serait à l’origine de près 500 à 2 000 décès.

- L’affaire éclate en juin 2010, avec le livre d’Irène Frachon « Mediator 150 mg : combien de morts ? », publié après 10 ans d’enquête.

Sans votre enquête, le Mediator serait sans doute encore sur le marché. Qui est responsable : les laboratoires, les autorités de santé, les médecins ?

Tout le monde. À mon sens, le premier responsable et le grand coupable est bien évidemment le laboratoire. Sous réserve de la « présomption d’innocence », il y a pour moi tromperie en flagrant délit de la part du laboratoire Servier. En parfaite connaissance de cause, ils ont masqué l’existence d’un poison.

Mais ce que je n’accepte pas, ce n’est pas le fait qu’il y ait des gangsters, c’est que nos institutions ne nous en protègent pas suffisamment. Les autorités de santé se sont laissées infiltrer et dominer par ce groupe d’intérêts privés. De même, la communauté médicale se laisse influencer par les lobbys pharmaceutiques, sans lucidité et parfois avec une vraie complaisance.

C’est ainsi que l’on en arrive à prescrire un médicament pour soigner autre chose que son indication, comme cela a été le cas du Mediator ?

Absolument. Il y a parfois des dérives de prescription importantes sur des médicaments dont on sait finalement très peu de choses parce que l’on se fie à l’information donnée par le laboratoire, qui est évidemment biaisée, voire, dans le cas précis, mensongère.

Sur 7 800 dossiers déposés à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) en 2012, près de 90 % des premiers dossiers traités ont été refusés. Comment peut-on l’expliquer ?

Une grande partie de ces dossiers concernent des pathologies sans lien avec le Mediator. Pour les cas qui ont un lien potentiel avec ce médicament, nous avons une divergence avec les experts qui s’en tiennent à une interprétation assez restrictive du droit, défavorable aux patients. Le droit français exige un lien de causalité direct et certain. Nous dénonçons beaucoup trop de rejets dans le cas des petites valvulopathies [dysfonctionnement des valves cardiaques, ndlr]. Mais la majorité des valvulopathies graves seront indemnisées.

Peut-on espérer que l’affaire du Mediator fasse bouger les lignes de la pharmacovigilance ?

Seul l’avenir dira ce qui va changer. En France, la pharmacovigilance repose sur un système que l’on appelle la notification spontanée [autrement dit, la collecte et l’analyse des déclarations d’effets indésirables, ndlr] mais les bases de données de santé ont été jusqu’ici sous-exploitées par la pharmacovigilance.

Les médecins sont-ils suffisamment informés ?

Par manque de temps, nous allons là où c’est le plus facile. L’information médicale est laissée à l’appréciation des laboratoires par le biais des congrès et des visites médicales. Il faudrait que les médecins aient le temps d’accéder à une information non filtrée par les labos, c’est vraiment un défi.

Comment les autres pays d’Europe se sont emparés de la question ?

En Espagne, les autorités sanitaires ont demandé le retrait du Mediator dès 2003, à partir d’un cas de valvulopathie grave. Les autorités sanitaires françaises ont donc été nettement moins regardantes… Il existe bien un système de pharmacovigilance européen, toutefois il n’a pas fonctionné clairement parce que le laboratoire a annoncé qu’il retirait son produit d’Espagne et d’Italie au prétexte de « raisons commerciales ». Cela n’a donc pas été considéré comme une alerte par la pharmacovigilance européenne.

Peut-il exister des cas semblables aujourd’hui dans la pharmacopée ?

Oui et non. Le Mediator est selon moi un cas de criminalité à col blanc qui concerne le fonctionnement de ce laboratoire ayant eu des précédents avec d’autres molécules et notamment l’Isoméride, [retiré du marché douze ans avant le Mediator en raison d’effets secondaires graves, notamment des valvulopathies, ndlr]. Plusieurs médicaments de ce laboratoire sont d’ailleurs aujourd’hui sous surveillance de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Afssaps, aujourd’hui ANSM).

Comment poursuivez-vous ce combat ?

En continuant à témoigner, à argumenter et à protester si besoin. Je pense aussi qu’il est important de renforcer la formation des jeunes médecins à l’éthique médicale. En commençant ma recherche, je n’avais pas l’idée de ce que j’allais découvrir et je suis tombée des nues en me heurtant à l’hostilité palpable des communautés d’experts.

Ce qui me donne envie d’aller jusqu’au bout : bien sûr d’abord les victimes, mais aussi le soutien de la communauté civile et les relais politiques ou médiatiques. Il y a, d’un côté, les victimes et ceux que leur sort préoccupe et, de l’autre, sociétés savantes et experts sous influence. C’est un peu le collectif contre les systèmes…

Pour aller plus loin

« La Fille de Brest »

« La Fille de Brest »

Film d’Emmanuelle Bercot, 2015, avec Sidse Babett Knudsen et Benoît Magimel.

À voir sur la Médiathèque des Activités Sociales, en libre accès.

L’histoire du combat d’Irène Frachon, de l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire.

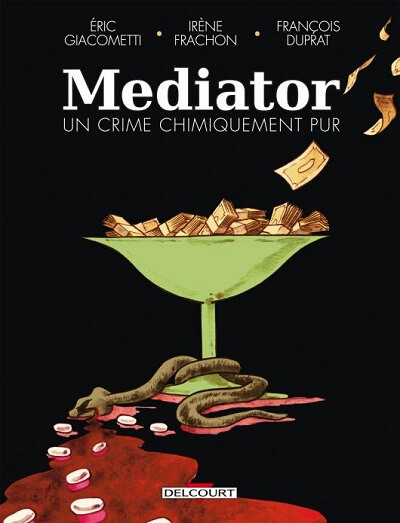

« Mediator, un crime chimiquement pur »

« Mediator, un crime chimiquement pur »

Roman graphique, Eric Giacometti et François Duprat, Delcourt, 2023

Cette BD d’enquête est née de la rencontre entre Irène Frachon et Éric Giacometti, romancier et ex-journaliste qui avait enquêté sur l’Isoméride dix ans plus tôt. Il raconte les dessous inimaginables de ces deux affaires étroitement liées.

À commander sur la Librairie des Activités Sociales, 17,96 euros (au lieu de 23,95 euros).

Tags: Documentaire Librairie des AS Livres Médiathèque