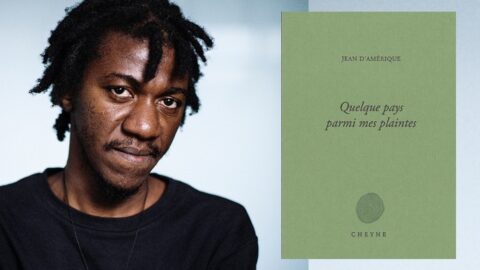

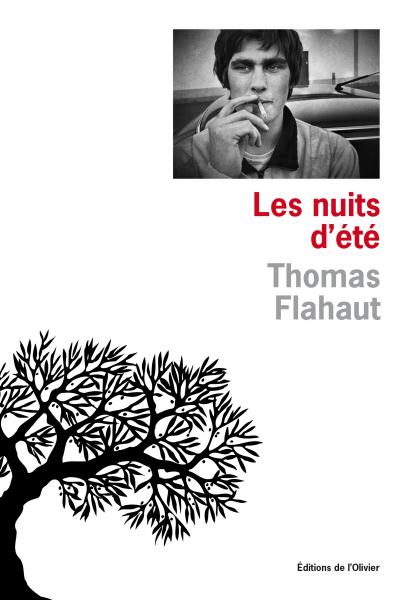

Avec son roman « Les Nuits d’été », Thomas Flahaut fait partie des auteurs et autrices sélectionné·es par la CCAS pour animer les Rencontres culturelles de l’été. ©Patrice Normand

Mehdi, Thomas et Louise ont grandi dans le même quartier populaire. Devenus ouvriers et étudiante, leur espoir d’avoir une vie meilleure que celle de leurs parents se fracasse sur la réalité. Dans les « Les Nuits d’été », Thomas Flahaut raconte les errements d’une jeunesse en mal d’avenir. Un roman choisi par la CCAS pour sa dotation lecture 2022.

L’histoire

Mehdi, Thomas et Louise se connaissent depuis l’enfance. Ces enfants des classes populaires aspiraient à une vie meilleure. Ils se retrouvent dans un monde aseptisé et encore plus violent que celui de leurs parents. Là, il n’y a plus d’ouvriers mais des opérateurs, et les machines brillent d’une étrange beauté.

Mehdi, Thomas et Louise se connaissent depuis l’enfance. Ces enfants des classes populaires aspiraient à une vie meilleure. Ils se retrouvent dans un monde aseptisé et encore plus violent que celui de leurs parents. Là, il n’y a plus d’ouvriers mais des opérateurs, et les machines brillent d’une étrange beauté.

« Les Nuits d’été », de Thomas Flahaut, Éditions de l’Olivier, 2020, 224 p., 13,50 euros (tarif CCAS sur la Librairie des Activités Sociales, au lieu de 18 euros).

► Ce livre a été choisi par la CCAS pour sa dotation lecture 2022 : commandez-le sur la Librairie des Activités Sociales (avec une participation financière de la CCAS et des frais de port offerts ou réduits).

Entretien avec Thomas Flahaut : « Comprendre le déterminisme social a été libérateur »

Comment est né ce roman qui explore, à travers vos trois protagonistes, le passage de l’adolescence à l’âge adulte ?

Thomas Flahaut – Je ne suis pas vraiment un auteur « à sujets ». Ce roman répondait à une série de questions qui me travaillaient en même temps dans mes vies d’homme et d’auteur. En tant qu’homme : tenter de raconter le monde de mon enfance et de mon adolescence avant que ce souvenir ne s’évanouisse, qu’il soit devenu pour moi aussi distant que le serait une sorte de mythe. J’ai 30 ans, c’était le moment ou jamais. Littérairement : comment raconter l’usine telle que je l’ai vécue, à l’âge qu’ont à peu près mes personnages, dans des « conditions sociales » assez proches des miennes. Trouver les moyens littéraires pour donner à sentir une petite usine du Jura dans les années 2010.

Quel est le malaise ressenti par ces jeunes de 20 ans ?

Nommer cela malaise, c’est déjà adopter une perspective extérieure. Il s’agit simplement de leur vie. Les problèmes qu’ils rencontrent sont multiples mais sont tous liés, d’une façon ou d’une autre, à la place que leurs parents et eux-mêmes occupent dans la société. Disons que, s’il y a malaise, il y a malaise social.

L’amour que partagent Louise, Mehdi et Thomas est l’utopie autour de laquelle se construit tout le livre.

Quel est l’enjeu pour ces jeunes adultes ?

Individuellement, chacun tente de s’imaginer et de se construire une vie en dehors du désir que leurs parents ont formulé pour leur existence : ce que c’est que réussir, ce que c’est que rater. Mais mes trois personnages existent en groupe, je les regarde ensemble, à égalité.

Il y a, parallèlement aux trajectoires individuelles de mes personnages, une trajectoire de groupe dans laquelle chacun joue sa partition avec un rêve commun, celui de réussir à s’aimer alors que leurs vies prennent des tours différents, que les lois sociales font qu’ils devraient s’éloigner. L’amour que partagent Louise, Mehdi et Thomas est l’utopie autour de laquelle se construit tout le livre.

Lorsque l’on est issu du milieu ouvrier, est-on condamné à y rester ?

Est-ce être condamné que d’être ouvrier ? Je ne le crois pas, personnellement. Ensuite, dire que le déterminisme social existe, c’est un lieu commun. Personnellement, en tant qu’enfant d’ouvrier, comprendre le déterminisme social a été libérateur, cela m’a permis de voir, aussi, à quels endroits de ma vie je pouvais m’efforcer d’être libre, de ne pas m’épuiser et me perdre dans certaines ornières, de pouvoir employer mon énergie à doubler le système par la droite.

Mes personnages font de même, ils s’aiment et espèrent en un monde déterminé, dont ils éprouvent constamment les limites sociales. Ils s’y cognent et s’y abîment, bien sûr. Si on ne se cogne pas et qu’on ne s’abîme pas un peu, ça ne fait pas un roman.

Dans certains endroits, oui, partir, c’est un peu trahir […]. Une part de soi reste au quartier et, où que l’on soit, on habite des limbes.

S’extirper du milieu ouvrier, est-ce forcément trahir sa classe d’origine ? Peut-on y parvenir sans culpabilité, sans souffrance ?

Je ne suis pas sociologue, je ne peux donc pas répondre de façon générale à cette question. Je pourrais répondre avec mon expérience : je suis romancier et ma vie compte moins que les fictions que je construis. Mes personnages, quant à eux, ne s’en extirpent pas et c’est bien tout ce que raconte ce livre. Dans certains endroits, oui, partir, c’est un peu trahir. Mais même si on s’en va, on ne part jamais complètement, on reste le cul entre deux chaises. Une part de soi reste au quartier et, où que l’on soit, on habite des limbes.

Vous montrez le monde du travail par le prisme de jeunes ouvriers. C’est assez rare en littérature. En quoi leur regard diffère-t-il de celui de leurs parents ouvriers ?

Tout d’abord, il s’agit de personnages que j’ai côtoyés. Des amis d’enfance et des collègues pour un temps. Il ne s’agit donc que d’eux. Je crois que leur condition d’intérimaire détermine pour beaucoup la façon dont ils se sentent liés à leur travail et au lieu où ils l’exercent. Ils sont plus nomades que ne l’étaient leurs pères, d’une certaine façon. Moins « loyaux » à l’usine.

Mais ne dire que cela, ce n’est pas rendre justice à ce que j’ai tenté de faire dans ce roman, où chaque personnage observe le même monde sous un jour légèrement différent. Le roman entremêle ces points de vue. C’était une façon, pour moi, de tenter d’être le plus juste possible.

Les Rencontres culturelles

► Comme Thomas Flahaut, des auteurs et des autrices sont choisis chaque année par la CCAS pour partager leur passion de l’écriture et échanger avec vous sur leurs ouvrages, disponibles dans les bibliothèques de vos villages vacances, dans le cadre des Rencontres culturelles.